Структура проектирования отражает процесс деятельности, направленной на создание такого первичного описания объекта, которое позволит этот ещё не существующий объект создать в реальности. Описание это должно быть достаточным (детальным, подробным, объемлющим) и понятным исполнителю (для чего вводятся различные общепринятые правила проектирования).

В окончательном виде, после завершения перехода от исходного описания к итоговому, должен быть получен пакет документов, содержащих всю информацию о форме создания объекта. Для достижения этой цели проводится комплекс творческих, исследовательских и конструкторских работ. В этом смысле процесс проектирования можно рассмотреть как определённую последовательность, состоящую из стадий, этапов и процедур. Этапы и стадии проектирования при этом будут зависеть от типа представления процесса проектирования и того, какие специфические нормы проектирования характерны для той или иной отрасли.

Стадийность в структуре проектирования

Понятие проектирования включает в себя создание первичного описания будущего объекта. Основание для проектирования проявляется в выраженной потребности общества, которое тем или иным способом заявляет о необходимости возникновения технических объектов, явлений и процессов разной сложности и назначения.

Если рассматривать процесс проектирования ещё с момента зарождения идеи, то

появление проектной идеи в её исходном виде следует отнести к категории творческого акта, который плохо поддаётся автоматизации. Сегодня такая идея в основном пока ещё рождается в творческой лаборатории проектировщика или в сознании заказчика в виде общего концепта проекта, и затем уточняется в ходе предпроектных обсуждений. Однако с развитием искусственного интеллекта даже этот этап зарождения идеи, по всей вероятности, будет всё чаще препоручаться компьютеру, как сейчас компьютеру перепоручается полное автоматическое проектирование технически несложных объектов.

По степени участия человека и компьютера в проектировании выделяют два вида процесса:

- автоматический – когда компьютер выполняет полный объём задач по проектированию,

- автоматизированный – когда «обязанности» распределены между человек и компьютером в разных пропорциях.

Поскольку большинство процессов сейчас ещё не обходится без участия человека, доля автоматизированного проектирования значительно больше доли полностью автоматического. Это опосредованно выражается и в формировании набора общепринятых стадий и этапов проектирования. Однако создание и привлечение искусственного интеллекта может вскоре полностью изменить не только содержательные черты проектной деятельности, но и традиционные формальные подходы, включая преставления о стадийности проектирования.

Два представления структуры проектирования

В настоящий момент существуют 2 представления структуры проектирования в широком значении этого понятия:

- Структура процесса воплощения проектной идеи в виде формального решения, путём постепенного расширения описания объекта. Это и есть структура воплощения идеи, для которой правила проектирования и нормы проектирования определили свой список стадий.

- Структура разработки проектной документации со своими разделами проектирования, требованиями и спецификой для каждой отдельной отрасли.

В первом представлении структура определяет, какие стадии и этапы в определённой очерёдности нужно пройти. Во втором представлении – в каком виде и последовательности нужно оформить документальное описание по каждому из этих этапов с учётом отраслевых требований.

Таким образом, к проектированию как к процессу перехода от идеи (идеального образа) к воплощению образа в том или ином материальном выражении применимо понятие структура процесса проектирования.

- Начинается этот процесс с исследования общественной или частной потребности, которая стала основной для инициации проектного процесса. Выражается потребность в заключении с проектной организацией соответствующего договора, представляющего собой основание для проектирования. Частью такого соглашения становится техническое задание и/или техническое предложение, которое становится для проектировщика «дорожной картой» в осуществлении процесса.

- На промежуточных стадиях происходит комплексный процесс исследований, расчётов и принятия проектных решений, предполагающий постоянное уточнение полученных результатов. В ходе этого возникают различные промежуточные виды описаний, подводящие поэтапные итоги в решении того или иного вида задач. В целом в проектировании выработались определённые форматы промежуточных описаний, которые по отдельности будут рассмотрены ниже.

- Результатом эволюции идеи и развития её материального оформления становится пакет документации, объёмный макет, 3D-визуализация и другие формы материального выражения идеи, в зависимости от того, какой метод был применён проектной организацией в процессе.

В настоящее время в качестве результата прогрессивнее всего выглядят объёмные макеты объектов с приложением графической документации и визуализации, сделанные с помощью компьютера и/или методов фото- и кинопроетирования. Это позволяет как увидеть весь объект в пространстве со стороны, так и сымитировать натурное перемещение людей в пространстве (при архитектурном проектировании). Однако по-прежнему связующей основной для результатов проектной деятельности, остаются понятные любому специалисту графические документы: текстовые описания, схемы, таблицы, чертежи, графики, эскизы. Такой способ передачи проектной информации удерживает статус международного языка проектной деятельности.

Поскольку проектировщик работает с пока не существующим объектом, сразу создать его исчерпывающее описание (особенно, когда речь идёт не о типовых, а об инновационных разработках) не представляется возможным. Поэтому одной из основных особенностей проектирования считается его итерационная специфика – циклическое повторение, связанное с уточнением и доработкой. Каждый итерационный виток добавляет точности и полноты описанию проектируемого объекта.

Одним из следствий подобного уточнения и увеличения полноты описания становится разделение проектирования на следующие основные этапы проектирования:

- Этап НИР – научно-исследовательских работ, который объединяет предпроектные исследования, стадию технического задания и часть стадии технического предложения.

- Этап ОКР – опытно-конструкторских работ, объединяющий вторую часть стадии технического предложения, стадию эскизный проект и технический проект.

- Этап рабочего проектирования, объединяющий стадии рабочего проекта, и стадии, включающие работы с уже физически созданным объектом: отладка, испытания, введение в действие.

Ещё одной характерной особенностью становится коллективный характер проектной деятельности, и требование привлечения к процессу специалистов различных направлений, что обусловлено технической сложностью и многогранностью объекта.

Многовариантность решений и методов, благодаря расширению инструментария, с одной стороны, позволяет проектировщику решить любую проектную задачу, не связывая себя рамками какого-то одного метода, который в применении, как правило, всегда ограничен. С другой стороны, все участники проектировочного процесса должны в полной мере уметь управлять проектным инструментарием, чтобы разная квалификация не мешала процессуальной согласованности. Согласовать разнообразие возможных решений со скоростью и адаптивностью реализации помогают основные принципы проектирования, выраженные с помощью:

- унификации, уменьшающей многообразие однотипных по функционалу элементов,

- стандартизации, ограничивающей многообразие путём задействования стандартных элементов,

- нормализации, применяющей прежде разработанные элементы.

В зависимости от направления процесса проектирования, который может как стремиться к синтезированию вариантов системы из блоков-компонентов так и предполагать декомпозицию сложных описаний, стадийность процессов будет тоже отличаться.

Очерёдность процесса проектирования в зависимости от подхода

Структура может как собираться из блоков-компонентов в единую систему, так и проходить постепенный процесс детализации и декомпозиции сложных описаний, что соответствует структурному подходу, в первом случае, и блочно-иерархическому подходу во втором.

Структура может как собираться из блоков-компонентов в единую систему, так и проходить постепенный процесс детализации и декомпозиции сложных описаний, что соответствует структурному подходу, в первом случае, и блочно-иерархическому подходу во втором.

Сущность блочно-иерархического подхода к проектированию – в разделении описания объекта по разным иерархическим уровням, которые соответствуют степени детализации свойств объекта (или его части). То есть, в начале первой стадии структура объекта носит характер закрытой, неизвестной, требующей детализации и уточнения структуры. Описание первого уровня даёт определённую степень детализации, выявляет наличие связей между блоками и устанавливает иерархическую связь с другим уровнем. Затем так же детализируется и прорабатывается второй и последующие уровни. Детализация считывается достаточной, когда блоки последнего уровня продемонстрируют простую и прозрачную структуру.

На каждом уровне будут преобладать свои формы документации, свой математический аппарат, способствующий построению алгоритмов, своя совокупность средств (моделей, методов, языков, инструментов), присущих именно этому уровню.

Подобный подход к объекту проектирования тоже опосредовано влияет на типологию выбора маршрута проектирования и разделение движения по данному маршруту на этапы. Однако независимо от подхода, в описании процесса применяются универсальные понятия проектирования.

Так, основные понятия проектирования в части реализации процесса описания будущего объекта – это проектное решение, проектная процедура и проектная операция.

- Проектное решение – промежуточное или итоговое (конечное) описание будущего объекта, которого достаточно для создания объекта по имеющимся материалам или (на промежуточной стадии) – для определения дальнейшего направления деятельности и возможности фактического перехода к ней.

- Проектная процедура – формализованная регламентированная совокупность действий, завершением которых является проектное решение. К процедурам относятся поиск решения, корректировка, контроль, проверка правильности, оптимизация и т.д.. В этом смысле, проектировочный процесс можно описать как последовательность проектных процедур, в совокупности представляющих собой маршрут проектирования.

- Проектная операция – формализованная совокупность действий, ограниченная частью проектной процедуры, с неизменным для ряда проектных процедур алгоритмом.

Поскольку данные понятия связаны с осуществлением комплекса действий, последовательность их выполнения тоже можно представить в виде этапного или стадийного процесса. Однако такой взгляд будет только частным отражением общего процесса проектирования, а в общем виде стадии проектирования представлены в виде перечня, включающего в себя стадии технического задания, технического предложения, эскизного проекта, технического проекта, рабочей документации и сертификации.

Стадии процесса проектирования

ГОСТы 2.103-68, и Р 15.201-2000 определяют структуру и правила проектирования, на которые ориентируются заказчик и исполнители при заключении соглашения, оценке проделанной работы, отчётах. Согласно им, к структурным элементам проектирования относятся следующие стадии.

- Техническое задание (ТЗ) . В задании устанавливается основные концептуальные, технические и функциональные характеристики объекта, основные и специальные технико-экономические задачи, предписания по соблюдению требований на различных стадиях и этапах создания документации, состав.

- Техническое предложение (ПТ) . Такое предложение представляет собой комплект документов, в которых содержится технико-экономическое и техническое обоснование целесообразности проекта. Заключение о целесообразности даётся после анализа технического задания заказчика и рассмотрения альтернативных решений путём их сравнения друг с другом. Основанием для создания технического предложения становятся также особенности создаваемого объекта и наличие патентных материалов. В строительстве технико-экономический расчёт производится для относительно несложных производственных и линейных объектов в более сжатом, по сравнению с обоснованием, виде.

- Эскизный проект (ЭП) . На этой стадии создаётся пакет документов, которые содержат как общие представления о принципах работы и устройстве объекта (включая назначение, габаритные размеры и другие параметры), так и информацию о совокупности принципиальных решений, выбранных для данного объекта. В случае проектирования особенно сложных объектов могут быть проведены дополнительные предпроектные исследования (аванпроект), результатом которых становятся обоснование возможности создания задуманного объекта и целесообразность варианта исполнения. На этой стадии также могут быть созданы макетные образцы для испытаний.

- Технический проект (ТП) . Техническая документация содержит окончательные решения, отражающие устройство объекта и исходные данные, являющиеся основой рабочего проекта.

- Рабочий проект (РП) . На этой стадии разрабатывается детальная документация, достаточная для изготовления опытного образца. По результатам испытаний (которые тоже проходят в несколько этапов – сначала на заводе, а затем в рамках процесса передачи заказчику) документация может быть откорректирована, уточнена и, в случае необходимости, расширена для возможности изготовления серийных образцов продукции (установочной серии). Далее цикл с испытанием и уточнение документации повторяется, выходя на уровень контрольной серии, испытание которой тоже может внести ряд изменений в окончательный вариант рабочей документации.

- Сертификация . Контрольная стадия, подтверждающая качество произведённой продукции. В разных вариантах такой контрольной стадией может быть обязательная или добровольная экспертиза. Сертификация тоже может быть добровольной, но её проведение даёт дополнительные конкурентные преимущества товару при выходе на новые рынки. Чаще всего обязательная экспертиза становится принципиальным необходимым условием для экспортного продвижения.

При разработке проектной документации нередко происходит объединение нескольких этапов между собой, что обусловлено степенью сложности поставленной задачи. Этап постановки технического задания и этап технического проектирования могут быть частью цикла научно-исследовательских работ. Этап технического предложения и этап эскизного проекта – частью опытно-конструкторских работ.

Отраслевые особенности стадий проектирования на примере проектирования в строительстве

В части стадийности разработки документации в строительстве на основе требований Градостроительного кодекса РФ, правительственного Постановления № 87, ГОСТов и СНиПов, определяющих нормы проектирования, сформировался определённый порядок и перечень этапов процесса.

В части стадийности разработки документации в строительстве на основе требований Градостроительного кодекса РФ, правительственного Постановления № 87, ГОСТов и СНиПов, определяющих нормы проектирования, сформировался определённый порядок и перечень этапов процесса.

В отличие от предыдущих правил, действующие сейчас правила и нормы проектирования не предполагают формального регламентного разделения процесса проектирования на стадии. Вместо стадийности проектирования действуют понятия «Проектная документация» и «Рабочая документация». Однако фактическая хронология разработки этих видов документации может носить как последовательный, так и параллельный характер (что действующие правила проектирования не запрещают). В этом смысле правомерно говорить о фактическом разделении процесса строительного проектирования на стадии.

- Одностадийным проектированием, в этом случае, следует называть такой процесс, при котором разработка и проектной и рабочей документаций ведётся параллельно. Это даёт возможность ускорить реализацию проекта в целом, однако логическая преемственность двух видов документации определяет для сложных проектов двустадийную модель как более предпочтительную.

- В двустадийной модели строительного проектирования к стадии рабочей документации переходят только после завершения стадии проектной документации, прохождения всех согласований по ней и утверждения. При таком подходе к минимуму сводятся затраты на переработку проектной документации, если при анализе результатов были выявлены неэффективные решения.

В целом, в проектировании существует тенденция увеличения числа стадий при увеличении степени сложности и детализации проектируемого объекта. Отношение возможного количества стадий к категории сложности объекта выглядит следующим образом:

- Одностадийная модель применяется при проектировании объектов 1-3 категорий сложности, а также применительно к объектам, возводимым по повторным и/или типовым проектам. Такая модель, при прочих равных, позволяет уменьшить срок проектирования в полтора-два раза, снижая стоимость разработки приблизительно на 40%. Но и риски ошибиться при этом возрастают, что обуславливает непопулярность одностадийной модели на территории России.

- Двустадийная модель применима к более технически сложным строениям – объектам 4-5 категорий, а также к тем объектам 3-ей категории сложности, для которых в проектировании требуется индивидуальный подход.

- Двустадийная модель, усложнённая стадией предпроектного предложения, как и в предыдущем случае, применима к объектам 4-5 категорий и индивидуальным объектам 3-ей категории, если обнаруживается недостаточный перечень исходно-разрешительной документации, что требует доработки и уточнения.

Категория сложности сооружения зависит одновременно от многих параметров: назначения, этажности, конфигурации. Один и тот же тип сооружения может относиться к разным категориям. Так на примере складов видно, что сельскохозяйственные склады сезонного типа относятся к первой категории сложности, склады с инженерным обеспечением – ко второй, а склады с инженерным оборудованием – к третьей (согласно Методическим рекомендациям по определению стоимости затрат для подрядных торгов). Крупные военные склады могут по степени сложности быть отнесены и к 4-ой категории. Но в целом – чем сложнее сооружение – тем выше класс сложности и тем важнее соблюсти логику стадийности при проектировании.

Однако и в строительной отрасли появление технологичных способов проектирования постепенно начинает стирать различия между стадиями. Например, уже сейчас при 3D- BIM проектировании стадии отличаются только степенью детализации, а весь процесс работы производится разными специалистами одновременно в едином виртуальном пространстве с отслеживанием всех изменений в режиме реального времени.

Нормы предполагают разделение проектирования на следующие составляющие в рамках двустадийной (и трёхстадийной) модели:

- Предпроектное предложение .

В этот период происходит сбор первичного комплекта документов, который нужен для прохождения регламентных согласований в регионе и получения архитектурно-планировочного задания или исходно-разрешительной документации (подготовка и разработка которой тоже является частью данной стадии).

В предложении обосновывается инвестиционная привлекательность и возможность проведения строительства (реконструкции) в конкретных условиях с учётом градостроительных требований и факторов социального, культурного, экономического, экологического, санитарного и др. характера. Также в процессе создания предложения готовят масштабный демонстрационный материал, создают и утверждают эскизный проект, выбирают предпочитаемые конструктивные, архитектурные, технологические решения и варианты, инженерных, охранных, противопожарных систем и др.

Перечень исходных данных, которые передаёт заказчик проектной организации, уточняется с учётом специфики проекта, объекта и участка строительства. Исходные данные собирает сам заказчик, если по условиям соглашения к процессу не подключается проектировщик. При этом обязательно предоставляются реквизиты того документа, на основании которого было принято решение о проектировании,задание на проектирование,отчётные документы о результатах исследований, согласования, акты, решения различных органов управления,информация о земельных участках, проектной мощности объекта, сведения об использовании запатентованных изобретений и массу других данных.

Перечень исходных данных, которые передаёт заказчик проектной организации, уточняется с учётом специфики проекта, объекта и участка строительства. Исходные данные собирает сам заказчик, если по условиям соглашения к процессу не подключается проектировщик. При этом обязательно предоставляются реквизиты того документа, на основании которого было принято решение о проектировании,задание на проектирование,отчётные документы о результатах исследований, согласования, акты, решения различных органов управления,информация о земельных участках, проектной мощности объекта, сведения об использовании запатентованных изобретений и массу других данных.

- Проектная документация .

Это самая объёмная часть проектирования,техническое воплощение образа объекта строительства, дающая представление о том, какое здание планируется построить. Здесь по разделам (регламентированным нормативными документами) собирается информация по архитектурному, конструктивному и объёмно-планировочному решению. содержат данные об инженерном оборудовании и сетях обеспечения, включая системы тепло- электро-, газо- водоснабжения и водоотведения. Отдельным разделом представлена смета строительства.

- Рабочая документация .

Описывает процесс прикладной реализации того объекта, детализируются принятые на предыдущей стадии решения. Для каждого раздела составляются локальные сметы, готовятся чертежи и спецификации, прорабатываются узлы и, в целом, формируется документация, достаточная для того, чтобы только на её основании подрядчик мог осуществить строительство. Состав рабочей документации определён государственными стандартами, но может быть уточнён, по соглашению сторон, заказчиком и проектировщиком. Основной комплекс рабочих чертежей представлен чертежами различных марок, к которым предусмотрены прилагаемые документы (спецификации, сметы и др.).

- Авторский надзор .

Контроль за ходом строительства и процессом приёмки в эксплуатацию. Такой авторский надзор ведётся во избежание ошибок со стороны подрядчика и отклонений от согласованных решений. Стадия инициируется условиями соглашения заказчика и проектировщика. Для осуществления надзора отдельным приказом назначаются ответственные лица.

Несмотря на некоторые отличия от стадийности проектирования серийных образцов продукции, стадийность строительного проектирования укладывается в ту же итерационную логику, позволяющую на каждом новом витке описания делать его точнее и полнее.

Цель: ознакомить учащихся с последовательностью выполнения основных этапов творческого проекта – от замысла до реализации.

Задачи:

- сформировать навыки по содержанию, оформлению и выполнению проекта, определиться с выбором моделей;

- содействовать воспитанию аккуратности, эстетического вкуса;

- прививать навыки по планированию своей работы.

Учебный предмет, в рамках которого проводится работа: технология.

Оборудование к уроку: цветные карандаши, альбом для рисования, тетрадь для работ, Интернет, компьютер, образец творческого проекта (Приложение 1 ), Презентация к уроку .

ХОД УРОКА

I. Изучение иатериала

– Ребята, на этом уроке мы с вами попробуем

разобраться – что же такое творческий проект и

как его лучше выполнять. Я вам расскажу и

покажу, как оформить творческую работу на

примере проекта, выполненного нашей ученицей

и как оформить презентацию творческого проекта

для его защиты.

Что же такое творческий проект?

Творческий проект по технологии – это

самостоятельно разработанное и изготовленное

изделие от идеи до её воплощения, при минимальном

участии учителя. Это твоя творческая итоговая

работа. Поэтому в этой работе необходимо

показать все свои знания и умения, которые ты

получил за год, и при изготовлении изделия нужно

стараться использовать больше технологических

операций, изученных в учебном году.

Работу над творческим проектом можно разделить на три этапы

а) подготовительный этап

б) технологический этап;

в) заключительный этап.

Титульный лист.

В самом начале вы должны правильно оформить самый первый лист – титульный. Это лицо вашего проекта. Здесь указываете полное название своего образовательного учреждения, название своего творческого проекта, вашу фамилию и имя, класс и кто руководитель проекта, год написания проекта. (Приложение 1 . Стр. 1)

План выполнения проекта

I. Подготовительный этап

1. Актуальность проблемы

2. Цель проекта

3. Обоснование выбора темы проекта

4. Задачи

5. Требования к изделию

6. Разработка идеи

7. Поиск лучшей идеи

8. Исследование

9. Мой выбор

II. Технологический этап

10. Используемые материалы

11. Инструменты и оборудование для

изготовления грелки на чайник

12. Организация рабочего места, правила

безопасной работы

13. Технология изготовления грелки на чайник.

14. Снятие мерок

15. Построение чертежа

16. Технологическая карта

17. Экономический расчет

18. Экологичность.

19. Оценка выполненной работы

III. Заключительный этап

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к выполнению проекта, давайте посмотрим вокруг. На первый взгляд может показаться, что все нас устраивает и совсем необязательно что-то менять. Но присмотритесь повнимательнее. Мы привыкли, например, для своих квартир выбирать нейтральные, спокойные обои с однообразным рисунком. Мы боимся использовать в интерьере чересчур яркие оттенки или очень темные стены, думая, что это отрицательно скажется на нашем последующем образе жизни. Давайте с вами попробуем на своей кухне что-то изменить. Хорошая хозяйка знает, что аксессуары нужно подбирать внимательно и с умом. Например, интерьер кухни должен быть рациональным и эстетичным, поэтому так важны стильные аксессуары, которые добавят любой кухне изящества и очарования. Скатерти, салфетки, прихватки , полотенца, подставки под посуду, конфетчицы... Все эти поделки сможет сделать любая хозяйка. Сделайте свою кухню еще уютнее – украсьте ее изделиями ручной работы! Для выбора темы можно воспользоваться также Банком проектов, а может вас вдохновит посещение сайта для любителей мастерить: http://doit-yourself.ru/sections/rukodelie/aksessuaryi-dlya-kuhni.htm

Результатом первого пункта будет написание мини-сочинения на тему: "Обоснование выбора и цели деятельности" или "Потребность в изготовлении изделия".

Постановка цели и задачи

Необходимо выявить основные цели и задачи выполнения проекта. Например, разработка и изготовление изделия, или модернизация, ремонт чего-либо в соответствии с определенными условиями, требованиями.

Пример.

Цель проекта: изготовить

грелку-сувенир на чайник для семейного

чаепития

Задачи:

1. Изучить литературу, выбрать один из способов

выполнения грелки на чайник.

2. Составить банк идей, исследовать и

выбрать лучший вариант.

3. Подготовить инструменты и материалы,

организовать рабочее место.

4. Изготовить изделие, оформить его.

5. Оценить качество работы.

Требования к изделию

Теперь вы должны определить, какими качествами должно обладать изделие:

Пример. Изделие должно быть: практичным, качественно исполненным, оригинальным, красивым по внешнему виду, компактным, экономичным, подходить к интерьеру комнаты .

Разработка идеи

На этом этапе вы должны разработать несколько вариантов формы и конструкции изделия, проанализировать их и выбрать наиболее подходящий по критериям. Для начала поищите вокруг уже готовые подобные изделия, посмотрите, как они устроены, из каких материалов изготовлены, какую форму имеют и подумайте, как можно изменить изделие, чтобы оно подходило под ваши критерии. (Приложение 1 стр. 4, схема 1)

Можно попробовать изменить форму или материал различных частей изделия

Поиск лучшей идеи

Теперь необходимо проанализировать идеи и выбрать ту, которая больше подходит по разработанным критериям.

Пример.

1. Грелка в лоскутной технике.

Изготавливается из разных по цвету лоскутов

ткани хлопчатобумажных и льняных. Цветовая гамма

должна быть яркой, сочной, радостной. Можно

сочетать набивные и однотонные ткани. Да, это мне

по силам, нет проблем в материальном плане, но они

мне не очень понравились.

(Приложение

2

, рис.1, рис. 2)

2. Грелка, связанная крючком или спицами.

Изготавливается из разной по цвету пряжи.

Но, к сожалению, я не увлекаюсь вязанием и в моем

доме нет большого разнообразия ниток для

вязания.

(Приложение 2

,

рис.3, рис. 4)

3. Грелка, выполненная в технике аппликации.

Сделать её можно из разноцветных кусочков

любой ткани, сукна, фетра, фланели. Красиво. В этой

технике делается отделка деталей зигзагом, а

на нашей домашней швейной машине такого

приспособления нет.

(Приложение

2

, рис. 5, рис. 6)

4. Грелка с элементами вышивки.

Изделие можно выполнить в стиле гжельской

росписи по фарфору. Очень красиво. Для отделки

нужна вышивка, а эту технику вышивания крестом и

гладью я изучала на уроках технологии.

(Приложение 2

, рис.7)

Исследование

В этом разделе вы должны проанализировать или провести исследование правильности выбора своего изделия, Исследование можно оформить в виде таблицы (Приложение 1 . Стр. 5).

Пример. И все-таки я засомневалась в выборе грелки и решила расспросить всех членов моей семьи. Проведём исследование в кругу моей семьи.

Подсчитав все плюсы и минусы выбираем вариант изделия и начинаем его детальную проработку.

Технологический этап

В этом пункте необходимо показать всю

технологию изготовления изделия.

1. Необходимо продумать форму изделия;

2. Разработать его конструкцию, способы

соединения деталей в изделии.

3. Подобрать материалы для изготовления

деталей изделия. (Приложение 3

)

4. Определить наличие необходимых для

выполнения работ инструментов. (Приложение

1 стр.6)

5. Определить рабочие размеры изделия и его

деталей. (Приложение 1

стр.7)

6. Разработать или выбрать технологию

изготовления деталей и изделия в целом, то есть,

какие технологические операции и в какой

последовательности нужно выполнять для

изготовления изделия. (Приложение

4

.)

7. Продумать безопасные способы

изготовления изделия.

8. Продумать способы

декоративно-художественного оформления изделия.

Все можно представить в виде таблиц и звездочек обдумывания.

Расчет себестоимости изделия

В этом разделе вы должны представить расчет затрат на ваше изделие. Рекомендую вам выбирать наиболее рациональный и экономичный расход материалов. (Приложение 1 стр 9)

Экологичность

Выбирайте для своей работы только экологически чистые материалы, чтобы изготовление и эксплуатация вашего изделия не повлекло за собой изменение в окружающей среде и не принесло вред здоровью.

Заключительный этап

Выводы

В конце проекта вы пишете выводы по работе. Необходимо отразить, что работа выполнена по заявленным требованиям.

Пример. Грелка на чайник Курочка «Гжель» удовлетворяет требованиям, которые были предъявлены изделию вначале работы:

- грелкой можно пользоваться, так как она изготовлена по размерам и чертежам

- хорошее качество исполнения

- грелка оригинальна, таких нет в продаже, она будет удивлять гостей, создавать хорошее настроение

- красивый внешний вид позволит использовать грелку еще и как украшение интерьера кухни

- себестоимость изделия получилась низкая, так как были использованы обрезки тканей, вторсырьё.

- моей семье грелка очень понравилась.

В этом разделе вы должна дать рекламу своему изделию. Для чего это нужно? Реклама позволяет увеличить интерес к этому предложению. Раньше внимание к товарам привлекали в основном голосом, то сейчас реклама включает в себя множество различных способов донесения необходимой информации до потребителя. Так вот попробуйте разрекламировать свое изделие так, чтобы многие захотели сделать такое же или оттолкнуться от вашей идеи и сделать похожее.

Пример.

Как сделать чайную

церемонию неповторимой? Заварить вкусный чай.

Приготовить вкусный пирог, поставить на стол

самый красивый чайный сервиз, постелить скатерть

и разложить салфетки? Безусловно, так, но есть

одна интересная деталь, которую стоит

взять на заметку тем любителям чая, которые с ней

еще не знакомы. Это – специальная грелка, которую

одевают на заварочный чайник, чтобы, поддержать в

нем нужную температуру и заварить по-настоящему

вкусный чай. Само чаепитие должно быть

неспешным, а значит и чай должен как можно дольше

оставаться горячим. И в этом случае грелка – вещь

совершенно необходимая.

Изготовление вещей домашнего обихода своими

руками является одним из способов самовыражения,

создания индивидуального стиля, воплощением

замыслов в реальность. Очень приятно пить чай,

когда на столе находится такая вещь. Прекрасное

украшение интерьера современного жилища.

Такую вещь на рынке не купишь!

Используемая литература:

Представьте литературу, которую вы использовали

Пример.

1.“Учимся играть” журнал № 3. Москва. Изд-во

Просвещение. 2004г.

2. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани 7-9 кл.

Москва. Просвещение. 2000г.

3. Симоненко В.Т. 5, 6, 7 кл. Вентана граф. 2002г.

4. Школа и производство 2003г. № 1. Изд-во

Просвещение.

5. Для тех, кто шьет. Е.Н.Юдина и др. Лениздат. 1985г.

6. Семенов В.М. Все о чае и чаепитии: Новейшая

чайная энциклопедия

7. Календарь-2008 Русское чаепитие.

8. Интернет: http://doit-yourself.ru/sections/rukodelie/aksessuaryi-dlya-kuhni.htm

II. Практическая работа

Учитель предлагает учащимся выбрать тему

творческого проекта.

Окончательный выбор темы остается за учителем с

учетом знаний и умений учащихся.

Учащиеся выполняют выбранный творческий

проекта (можно предложить выполнение

мини-группами.

Консультация учителя по выполнению проекта.

III. Итог урока

Предварительная оценка выполнения практической работы.

В заключение урока:

Красив человек труда – комбайнер, тракторист,

летчик за штурвалом своей машины, садовод у

любимого дерева.

Если хочешь быть красивым, трудись до

самозабвения, трудись так, чтобы ты почувствовал

себя творцом, мастером, господином в любимом

деле. Трудись так, чтобы глаза твои выражали

одухотворенность великим человеческим счастьем

– счастьем творчества.

IV. Домашнее задание

На следующем уроке мы с вами дадим окончательную оценку вашему изделию, поэтому подготовьтесь к защите вашего творческого проекта.

Прежде чем приступать непосредственно к разговору о разработке и планировании проектов, стоит немного освежить в памяти понимание планирования как такового. Суть планирования заключается в постановке целей и определении способов их достижения посредством создания комплекса мероприятий и действий, необходимых для выполнения, использовании способов и путей осуществления мероприятий и действий, увязки ресурсов, требующихся для выполнения и согласовании функций, выполняемых участниками проекта. Именно с вопроса планирования мы и начнем первый урок (сразу сделаем небольшую оговорку: информации по разработке и планированию проектов очень много, поэтому мы представим ее в концентрированной форме, останавливаясь подробно лишь на наиболее важных моментах).

Планирование проекта

Работа по составлению плана включает в себя все стадии создания и выполнения проекта. Начинается она с разработки концепции проекта руководителем (проект-менеджером), продолжается выбором стратегических решений, разработкой деталей, заключением контрактов и выполнением работ, и заканчивается завершением проекта.

На стадии планирования устанавливаются основные параметры осуществления проекта. К ним относятся:

- Продолжительность каждого контролируемого элемента проекта

- Необходимость в ресурсах (финансовых, материально-технических и трудовых)

- Сроки поставки необходимого оборудования, комплектующих, материалов, сырья и т.п.

- Сроки и объемы привлечения организаций (строительных, проектных и т.п.)

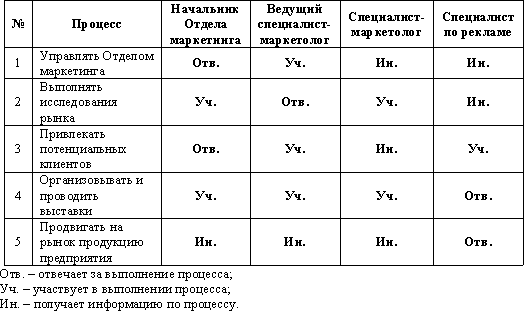

Любой процесс и любая процедура планирования проекта должны гарантировать осуществляемость проекта в нужные сроки и с соблюдением всех требований, включая стоимость, нормативы и качество. Кроме того, в грамотно организованном проекте за выполнение каждой функции и достижение каждой цели должен нести ответственность отдельный орган: за миссию проекта - проект-менеджер, за частные цели - ответственные лица и т.д. Именно для этого принято разрабатывать матрицу ответственности, определяющую функционал исполнителей и конкретизирующую комплекс их работ.

Чем выше уровень управляющего органа, тем более обобщенные он принимает решения по управлению нижестоящими подразделениями. По мере повышения иерархического уровня увеличиваются временные промежутки между постановкой задач, контролем их выполнения и т.д. В этих промежутках нижестоящие подразделения должны работать самостоятельно и вне зависимости от равных им подразделений. Их независимая работа обеспечивается запасами ресурсов, которые также нужно планировать.

Главная цель планирования - это построение модели реализации проекта, необходимой для координации действий причастных к проекту лиц. Благодаря этой модели устанавливается порядок, согласно которому будут проводиться работы и т.д.

На первой стадии планирования проекта разрабатываются первоначальные планы, служащие основой составления проектного бюджета, определения потребностей в ресурсах, организации обеспечения проекта и т.д. Планирование всегда предшествует контролю и считается базой его применения, т.к. позволяет сравнивать плановые и фактические показатели.

Планирование - это наиболее важный для проекта процесс, ведь от него зависит результат. Объем и детализация планирования зависят от полезности информации, которая может быть получена в процессе реализации и обусловлена замыслом самого проекта. Процесс планирования нельзя полностью автоматизировать, т.к. в нем имеется масса переменных параметров. Плюс на него могут влиять случайные факторы.

В дополнение ко всему планирование проекта состоит из ряда основных и вспомогательных процессов.

Основные процессы (присутствуют всегда):

- Планирование, документирование и описание содержания проекта

- Определение основных этапов реализации проекта и разбиение их на более мелкие составляющие

- Составление сметы и оценка стоимости ресурсов, требующихся для реализации проекта

- Определение и составление пошагового плана действий, обеспечивающих проекта

- Определение последовательности работ

- Определение технологических зависимостей и ограничений на работы

- Оценка продолжительности работ, трудозатрат и прочих ресурсов, требующихся для выполнения отдельных работ

- Планирование ресурсов (определение типа ресурсов для работ проекта и их объема)

- Определение сроков выполнения работ при условии ограниченности ресурсов

- Формирование бюджета и привязка затрат по смете к конкретным видам работ

- Разработка плана проекта

- Сбор результатов прочих процессов планирования и их компоновка в единый документ

Вспомогательные процессы (присутствуют по мере необходимости):

- Планирование и установление стандартов качества, и определение путей их достижения

- Организационное планирование, включающее в себя определение и распределение функционала, ответственности и норм субординации

- Подбор людей, необходимых для реализации проекта, и формирование команды

- Установление коммуникационных и информационных потребностей членов проекта

- Идентификация, оценка и документирование рисков проекта (установление факторов неопределенности и степени их влияния на проект, определение благоприятных и неблагоприятных сценариев реализации проекта)

- Логистическое планирование (что, когда, где и как закупать и поставлять)

Представляющие собой результаты планирования планы (сети и графики) в итоге должны выстраиваться в пирамидальную структуру, включающую в себя всю необходимую информацию, дифференцированную по уровням, срокам и т.д. Планирование проекта и систематизация планов выстраиваются по принципам «обратной связи», которые обеспечивают регулярное сравнение плановых и фактических сведений и придают работе больше эффективности, актуальности и гибкости.

Принципы проектного планирования

Принимаемые решения и предпринимаемые действия в сфере проектного планирования основываются на нескольких важных принципах:

- Принцип целенаправленности. Выражается в том, что проект направляется на достижение конечной цели инициатора проекта (человека, группы людей, организации и т.д.)

- Принцип системности. Предполагает, что проект управляется как единое целое со своими особенностями формирования и развития, но в то же время может быть разбит на подсистемы с последующим их изучением, т.к. все они взаимосвязаны и воздействуют друг на друга и на весь проект. Это позволяет найти и создать полезные связи подсистем и их эффективные соотношения, представить качественные и количественные оценки процесса реализации всего проекта и его отдельных элементов.

- Принцип комплексности. Согласно ему, явления рассматриваются с учетом их зависимости и связи, применяются разные методы и формы управления, рассматривается вся совокупность целей проект-менеджмента на различных уровнях и в различных звеньях, отдельные элементы увязываются между собой и соотносятся с основной целью проекта.

- Принцип обеспеченности. Означает, что все предусматриваемые проектом мероприятия должны быть укомплектованы всеми требующимися для их реализации ресурсами.

- Принцип приоритетности. Говорит о том, что при разработке проекта и его реализации основное внимание должно уделяться первостепенным задачам, обусловленным общей концепцией стратегического развития.

- Принцип экономической безопасности планируемых мероприятий. Экономическую безопасность следует рассчитывать, беря за основу вероятность возникновения потерь и убытков как итога неосуществления события, намечавшегося проектом. Никакие нововведения в работе не могут исключать риска, по причине чего в практике разработки и планирования проекта нужно не избегать рисков, а сознательно идти на оправданные риски с целью их снижения до максимально возможного уровня.

Кроме принципов, которые мы назвали, важно учитывать еще и согласованность задач и интересов всех задействованных в разработке и реализации проекта лиц и своевременность достижения поставленных целей в назначенные сроки.

Учитвая особенности планирования проекта и вышеназванные принципы, можно переходить к следующему не менее важному вопросу - разбиению проектных работ на составляющие.

Структура разбиения работ, матрица ответственности, статьи затрат

Структура разбиения работ (СРР) представляет собой иерархическую структуру последовательной разбивки проекта на подпроекты и комплексы детальных работ разного уровня. СРР - это главное средство по созданию системы управления проектом, позволяющее решать разные организационные проблемы, распределять ответственность, оценивать стоимость, создавать систему отчетности, поддерживать сбор данных о выполнении работ и отображать их результаты. Также с помощью СРР удобно согласовывать план проекта с нуждами заказчика.

Для руководителя проекта СРР не менее важна, т.к. позволяет:

- Определять работы и комплексы работ по достижению промежуточных целей

- Быть в курсе того, будут ли достигнуты все цели проекта

- Создавать подходящую структуру отчетности

- Определять контрольные точки продвижения проекта

- Распределять ответственность среди исполнителей

- Обеспечивать членам команды объективное понимание всех задач и целей проекта

Комплексы (пакеты) работ соответствуют, как правило, нижнему уровню детализации СРР и включают в себя детальные работы, которые в свою очередь могут состоять из шагов. Детальные работы и шаги не являются элементами СРР.

СРР можно разрабатывать сверху-вниз (от главного к частному) и снизу-вверх (от частного к главному), либо с применением обоих подходов. Информация для разработки СРР может выявляться при помощи . Итоговая СРР должна учитывать все цели проекта и предпосылки для его реализации.

Детализация СРР зависит от содержания проекта, опыта и навыков команды, системы управления, принципов распределения ответственности, системы отчетности и т.д. Для создания СРР нередко используют функциональные и технические спецификации с общими требованиями к работе.

Благодаря иерархической структуре проекта, основой которой служит СРР, можно использовать процедуры сбора и обработки данных о ходе выполнения проектных работ в соответствии с контрольными точками, пакетами работ и т.д. Также она позволяет обобщать сведения по срокам, ресурсам, затратам и графикам.

Составление СРР может выстраиваться на следующих основаниях:

- Этапы жизненного цикла проекта

- Особенности организационной структуры

- Компоненты результата (товара, услуги и т.п.), получаемого после реализации проекта

- Функциональные или процессные элементы деятельности организации, которая реализует проект

- Географическое расположение (если проекты распределены пространственно)

В практической деятельности почти всегда применяются комбинированные СРР, созданные с применением нескольких оснований, и СРР должна включать в себя все работы проекта, включая детальные работы и шаги.

Одним из важнейших этапов построения СРР является анализ ее полноты, так что если в проекте есть работы, которые контролирует не только проект-менеджер, но и заказчик, они тоже должны быть включены в состав СРР - это и обеспечит полноту структуры.

С учетом информации о плане проектных мероприятий осуществляется разбиение СРР по критериям и признакам проекта. Разбиение происходит до тех пор, пока все важные работы и элементы проекта не будут выделены так, чтобы было возможно их спланировать, определить их бюджет, составить график и план действий по их контролю. Чтобы упростить и автоматизировать СРР, всем ее элементам нужно присвоить идентификатор, соответствующий номеру уровня. Идентификаторы должны отражать критерии разбиения работ.

Не менее важно избегать ряда ошибок при структуризации проекта, а именно нельзя:

- Пропускать стадию структуризации и переходить к поиску решения текущих проблем

- Использовать в процессе структуризации только организационные подразделения, фазы или функции, а не конечные продукты или применяемые ресурсы

- Забывать о том, сто СРР должна охватывать проект целиком, упуская начальную и конечную фазы проекта и работу отдельных подразделений

- Повторять элементы структуры

- Забывать интегрировать структуру проекта с системой подготовки проектной документации и системой ведения финансовой отчетности

- Чрезмерно или недостаточно детализировать структуру

- Создавать структуру так, чтобы она не подлежала компьютерной обработке (все элементы или уровни плана должны иметь соответствующую кодировку)

- Не учитывать «неосязаемые» конечные продукты, например, услуги, сервис и т.п.

СРР - есть основа понимания членами команды сути и зависимостей проектных работ, обеспечивающая последующую согласованную и скоординированную работу всех подразделений.

Упомянутая выше матрица ответственности и структурная схема организации (ССО), реализующей проект, - это два инструмента, помогающие руководителю проекта создавать команду, соответствующую задачам и целям проекта. Применение ССО и СРР при построении матрицы ответственности наглядно отображено на нижеследующем рисунке:

Состав и план проведения проектных работ в огромной степени влияют на форму организационной структуры, необходимой для реализации целей проекта.

Матрица ответственности позволяет обеспечить и согласовать структуры ответственности членов команды (подразделений) за выполнения работ. По сути, это форма описания распределения ответственности за проведение проектных работ, где указываются роли членов команды и/или подразделений. Одна ось матрицы ответственности отображает список пакетов работ по СРР, а другая - список исполнителей, ответственных за их выполнение.

Элементы матрицы - это коды видов работы из составленного заранее списка (также в матрицу можно вносить стоимость работ). Объем видов ответственности обусловлен спецификой проекта и его организации, однако рекомендуется использовать небольшой набор простых для понимания и описания видов деятельности. Ниже представлен пример матрицы ответственности:

В матрице ответственности могут отображаться виды ответственности руководителей и роли людей, помогающих в реализации проекта, но прямого участия в этом не принимающих. Если матрица составлена грамотно, она станет прекрасным инструментом, обеспечивающим и эффективное выполнение работ, и успешную поддержку внутренними и внешними ресурсами.

Ответственные за исполнение работ лица назначаются еще при планировании проекта, т.к. иметь представление о доступных ресурсах нужно еще до принятия мер по реализации плана. После определения ресурсов нужно определить, как они могут быть получены; в частности это касается трудовых ресурсов.

Назначение сотрудников осуществляется поэтапно - сначала формируется рабочая группа, а затем команда проекта, т.к. именно рабочая группа станет костяком будущей команды. Состав же рабочей группы обусловлен задачами и целями проекта. Почти всегда группа состоит из управляющих, авторитетных участников и основного персонала.

Рабочая группа принимает участие в инициации проекта и его планировании. На этом этапе еще нельзя определить ресурсы, т.к. имеются лишь общие сведения о проекте, и более подробные данные будут получены после проведения детальных работ и создания СРР. Итоговое назначение исполнителей и определение их функционала состоится только после окончательной разработки и утверждения плана.

Чтобы правильно назначить ответственных лиц, необходимо знать о нескольких типах ресурсов, которые могут быть использованы:

- Трудовые ресурсы

- Финансовые средства

- Оборудование

- Техническое оснащение

- Технологии и информация

- Поставщики и материалы

Несмотря на то, что не всегда исполнители обладают всеми рычагами управления и применения ресурсов, знание семи типов ресурсов значительно упрощает процесс описания проекта и решения вопроса о распределении ответственности, ведь, как уже и был сказано, пакеты работ должны быть обеспечены всем необходимым для их выполнения. А чтобы это сделать, важно ответить на два вопроса:

- Какие конкретно ресурсы требуются для реализации всех работ по проекту (список требований можно получить, используя график работ и СРР)?

- Что из необходимого уже есть?

Как только ответы на эти вопросы будут получены, можно проводить окончательное распределение ответственности.

Здесь же мы должны сказать о дополнительном средстве планирования проектных работ - структуре статей затрат. Ее не следует путать с бухгалтерскими счетами, т.к. по включенным в нее статьям происходит классификация и сбор неподтвержденной документально управленческой информации, необходимой для принятия управленческих решений (имеется в виду, что документации, подтверждающей фактические затраты, нет, но есть предварительные данные об использованных ресурсах, выполненных работах и т.д.).

Статьи затрат - это инструмент управления, который используется с целью сбора данных о фактических затратах выполненных работ и последующего их сравнения с затратами по плану. Эти же статьи применяются для планирования и контроля времени и стоимости, т.к. включают в себя сведения о работах, назначенных, исходя из СРР. Ниже вы можете увидеть пример формирования статей затрат по пакетам работ, за которые ответственны конкретные подразделения (исходя из СРР):

Статьи затрат могут включать в себя данные по множеству пакетов работ, составленных по различным основаниям, таким как:

- Ответственные лица

- Структура счетов

- Сроки выполнения

- Содержание работ

Подытоживая все вышесказанное о статьях затрат, остается лишь отметить, что они способствуют формированию и мониторингу проектного бюджета, осуществлению текущего управленческого учета и оценке возможных затрат после окончания проектных работ.

Теперь мы можем перейти к рассмотрению наиболее эффективных методов планирования проектов, позволяющих обеспечить своевременное осуществление как проекта в целом, так и отдельных его этапов.

Сетевое планирование проектов

Методы сетевого планирования проектов или, как их еще называют, сетевые диаграммы (граф сеть, PERT-диаграмма) представляют собой графическое отображение проектных работ и имеющихся между ними зависимостей. Понятие «сеть» здесь обозначает полный комплекс работ и контрольных точек проекта с установленными зависимостями между ними.

Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в виде графика с рядом вершин, которые соответствуют работам, а связывающие их линии отображают взаимосвязи между этими работами. Граф, часто именуемый диаграммой предшествования-следования или сетью типа «вершина-работа», считается самым распространенным отображением сети. Ниже можно увидеть пример фрагмента такого графа:

Есть также тип сетевой диаграммы, называемый сетью типа «вершина-событие», но в практической работе его применяют не так часто. В этом случае работа имеет вид линии, соединяющей два события (узлы графа), отображающие начало и конец определенной работы. Хорошим примером такой диаграммы является PERT-диаграмма - вот она:

Сетевые диаграммы часто путают с блок-схемами, но это не совсем верно, т.к. отличие сетевой диаграммы состоит в том, что она отображает лишь логические зависимости работ, в то время как блок-схема показывает входы, выходы и процессы. Также в диаграмме нет повторяющихся циклов (петель).

Методами сетевого планирования называют методы, нацеленные на максимальное сокращение продолжительности проекта. Их основой служат метод критического пути (МКП или CPM (от англ. Critical Path Method)) и метод оценки и пересмотра планов (PERT (от англ. Program Evaluation Review Technique)).

Под критическим путем понимается максимально продолжительный путь в сети, а работы, имеющиеся на этом пути, называются критическими. От продолжительности критического пути зависит минимальная продолжительность проектных работ. Общую продолжительность проекта можно сократить посредством сокращения критических работ. Таким образом, задержки по выполнению работ влекут за собой и увеличение продолжительности проекта.

Благодаря методу критического пути можно рассчитать примерные календарные графики выполнения пакета работ, основываясь на логической структуре сети и оценках продолжительности выполнения работ по-отдельности, а также установить общий критический путь для проекта.

Есть также понятие полного резерва (запаса) времени. Это разность между датами позднего и раннего начала или окончания работ. Управленческая суть запаса времени состоит в том, что есть возможность для урегулирования финансовых, ресурсных или технологических ограничений, и руководитель проекта может приостановить работу на имеющийся в резерве срок, не опасаясь отрицательно повлиять на конечный срок завершения проекта. Резерв времени критических работ равен нулю.

Горизонтальная линейная диаграмма, где проектные задачи представлены временными отрезками с конкретными временными параметрами (началом, окончанием, задержками и т.д.) называется диаграммой Гантта, и она тоже является неотъемлемой частью сетевого планирования. Вот ее пример:

Для эффективного планирования удобно использовать и PERT-диаграммы, и граф сети, и диаграмму Гантта. Само же сетевое планирование подразумевает описание всей проектной работы в виде комплекса работ с конкретными взаимосвязями между ними. Чтобы рассчитать и проанализировать сетевой график, обычно применяют набор сетевых операций, называемых процедурами метода критического пути.

Сетевая модель разрабатывается поэтапно:

- Определяются списки проектных работ

- Оцениваются параметры работ

- Устанавливаются зависимости между работами

Списки работ нужно определить, чтобы описать всю деятельность по проекту, включая все детали. Работа - это главный элемент сетевой модели. Пакеты работ обуславливают деятельность, которая должна быть выполнена для достижения проектных результатов. Результаты обычно выделяются контрольными точками.

Перед разработкой сетевой модели нужно удостовериться, что нижний уровень СРР включает все работы, гарантирующие достижение частных проектных целей. Сетевая модель - это результат определения зависимостей между работами и добавления связующих событий и работ. В самой общей форме представленный подход основывается на предположении, что любая работа призвана помочь достичь частной цели. Связующие же работы совсем необязательно должны быть направлены на достижение материального результата, т.к. их целью может быть организация проведения того или иного мероприятия и т.п.

Основная задача проект-менеджера - оценить параметры работ. Для этого могут привлекаться другие участники проекта, ответственные за выполнение отдельных заданий проекта. Оценка продолжительности работ и потребности в финансовых средствах и ресурсах самым прямым образом влияет на актуальность ресурсных и стоимостных планов и календарных графиков, которые составляются после анализа сетевой модели. Такую оценку нужно проводить для каждой из работ. Затем на ее основе обобщаются и формируются уровни СРР в проектном плане.

Чтоб отдельные этапы проекта и весь проект в целом были реализованы своевременно, необходимо также планировать проект по временным параметрам. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Планирование проекта по временным параметрам

Временные параметры следует понимать здесь как временные периоды, в течение которых планируется выполнить работы и пакеты работ, а также точки контроля процесса реализации проекта. Время - важнейший фактор, воздействующий на эффективность осуществления всего замысла.

Сроки реализации элементов проекта и всего проекта всегда планируются заблаговременно, и, конечно же, желательно их минимизировать. Но минимизация сроков ограничена тремя параметрами: техническими возможностями, технологическими требованиями и качеством работ. Все это должно учитываться при планировании.

Планирование по временным параметрам - ключевой элемент проект-менеджмента, включающий в себя несколько составляющих. Этими составляющими являются:

- Концепция управления проектом по временным параметрам

- Календарное планирование проекта

- Контроль хода проектных работ

- Анализ и урегулирование хода работ

- Закрытие управления проектом

Нередко проект бывает сложно завершить к установленным срокам. Причиной тому служит нечеткое понимание того, чем именно нужно управлять, причем большая часть проблем возникает еще на этапе планирования.

Причиной расхождений с календарным планом могут быть задержки поставок, недостаток ресурсов и т.п. Если же неверно определены масштабы и предметные области проекта, впоследствии придется вносить корректировки в работы и календарный план.

Когда руководитель имеет дело с типовыми повторяющимися проектами, удобно , позволяющий точно определить время и последовательность действий, хотя на практике проекты повторяются крайне редко.

Если говорить о причинах временных потерь в проекте, то к ним можно отнести:

- Ненадлежащее управление качеством и составлением смет

- Отсутствие резервного плана при непредвиденных затратах

- Некачественное распределение рисков среди участников проекта

- Отсутствие структуры в системе коммуникаций

- Трудновыполнимая система проектной отчетности

А еще одной важной составляющей управления проектом по временным параметрам является управление личными временными ресурсами. Это актуально для каждого исполнителя и участника проекта, но в большей степени важно для руководителя, т.к. он ответственен за успех проекта, а значит, ему нужно успевать проделывать массу всевозможных работ.

Для улучшения управления личным временем желательно применять так называемые формы. Форма - это список необходимых для выполнения работ с указанием исполнителей и сроков выполнения. Наиболее приоритетные работы следует переносить во временные блоки планировочного календаря. Планировочный календарь может выглядеть так:

В пустые временные блоки можно вносить внеплановые события или работы меньшей приоритетности. В случаях, когда объем работ больше количества времени, работы могут планироваться на несколько дней вперед. Но злоупотреблять этим не стоит, иначе могут возникнуть задержки в выполнении высокоприоритетных задач. А с учетом того, что в последующие дни приоритет низкоприоритетной работы может повышаться, все задания следует выполнять своевременно.

Для нужно грамотно устанавливать приоритеты и действовать в соответствии с ними. Руководитель проекта не должен отвлекаться на второстепенные и нечеткие задачи и медлить с принятием важных решений. Также он должен уметь делегировать полномочия.

И последнее, на чем мы заострим внимание в первом уроке, - это некоторые организационные моменты.

Организация работ по проектному планированию

Планирование проекта является процессом формирования решений, которые определяют последовательность проектных работ и мероприятий. Оно играет главенствующую роль в проект-менеджменте, представляя собой организующее начало процесса реализации проекта.

Проектное планирование включает в себя несколько этапов:

- Постановку целей и задач

- Расчет ресурсов

- Создание графика продолжительности работ

- Оптимизацию графика выполнения работ

- Организацию выполнения работ

- Создание календарного плана нарастания трудоемкости работ

- Контроль хода работ

- Корректировку хода работ

План осуществления проекта - это комплексный план, содержащий исчерпывающую систему задач и целей, детальных работ, действий и мероприятий по достижению главной цели проекта. Составлению плана реализации нужно уделять повышенное внимание, стремясь избегать типичных ошибок, таких как:

- Постановка ошибочных целей

- Использование неполной информации

- Игнорирование прошлого опыта

- Игнорирование вопроса доступности ресурсов

- Недостаток внимания координации участников проекта

- Игнорирование мотивации исполнителей

- Чрезмерное внимание детализации плана

- Составление плана ради плана и игнорирование контроля следования плану

Несмотря на достаточно большое количество ошибок и их специфичность, обойти их стороной помогает учет всех элементов планирования, о которых мы вам рассказали. Важно только помнить, что планирование проекта - это систематизированное упорядочивание задач, целью которого является достижение основного результата - реализации проекта. А с учетом того, что план всегда содержит в себе указания к действиям и сами действия, его можно смело считать эталоном или ориентиром, с которым будут сравниваться фактические показатели. Если же в результате подобных сопоставлений будут найдены какие-либо расхождения, необходимо предпринимать меры по корректировке плана.

Во втором уроке мы поговорим о другом важном для руководителя элементе проект-менеджмента - управлении командой. Будут рассмотрены такие вопросы, как состав участников проекта, функции проект-менеджера, особенности формирования и развития проектной команды, признаки и состав команды, урегулирование конфликтов и ряд других.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Для успешного перехода к реализации учебных телекоммуникационных проектов необходимо предусмотреть свободный доступ участников проектов к компьютеру в телекоммуникационном центре. Это даст возможность каждому из участников отправить свое послание по сети в любое удобное для него время. Практика показывает, что своевременность ответов партнерам - одна из составляющих успеха. В тех случаях, когда ответ затягивается во времени без соответствующего предупреждения, ребята теряют интерес к проекту. Вместе с тем, участники проекта должны иметь возможность спокойно обсудить и подготовить материалы чтобы не портить впечатление партнеров сырыми, непродуманными ответами. Поэтому целесообразно составить четкий график доступа к компьютеру в телекоммуникационном центре для различных групп, если в школе несколько групп участвуют в телепроектах. Точно также по графику должна осуществляться работа в рамках телеконференций, а при необходимости и прямая связь с партнерами для обсуждения каких-то вопросов.

Следует иметь в виду, что телекоммуникационная связь в принципе может и должна использоваться не только в учебных целях, но и в административных и просто в информационных, как достаточно оперативная, надежная и дешевая. Именно поэтому также необходим четкий график доступа к компьютеру для всех заинтересованных сторон.

Если в школе предполагается вести работу с телекоммуникациями по двум направлениям сразу - проектном и информационном - необходимо составить специальный план развития телекоммуникаций. В этом плане следует учесть интересы всех желающих использовать телекоммуникационные каналы связи. Помимо отдельных учителей и их учащихся, это может быть администрация, библиотека (медиатека) со своими интересами. Конечно, охватить сразу всю школу и всех учителей не представляется возможным, если учесть, что технических ресурсов на первых порах будет явно недостаточно (это, как правило, один компьютер и модем на всю школу).

Работа над любым телекоммуникационным проектом включает определенные ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА, которые стоит учесть и четко спланировать для достижения максимальной эффективности проектной работы.

организационный.

Включает представление и поиск партнеров. Как правило, занимает от одной до нескольких недель.

выбор и обсуждение главной идеи будущего проекта.

Он включает определение целей и задач (зачем я затеваю этот проект, что мои ученики узнают и чему научатся по завершении работы над этим проектом); обсуждение стратегии достижения поставленных целей и уточнение подходящих для этого тем проектов (т.е. какие конкретно темы будущих проектов помогут моим ученикам узнать то-то и научиться тому-то, и каков общий план работы над конкретным проектом, обеспечивающий достижение поставленной мною задачи). Этот этап проводится состоявшимися учительскими парами при участии координаторов с обеих сторон (если проект международный).

обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся на уроке и во внеурочное время.

Предполагает работу координатора индивидуально с каждым учителем (лично или по сети). Если проект международный, то, учитывая разницу в методических подходах партнеров разных стран к решению одних и тех же учебных задач, этот этап можно опустить, поскольку непонимание предмета обсуждения с обеих сторон часто ведет к прекращению всяких контактов. Лучше предоставить каждому учителю действовать по своему усмотрению в рамках привычных для него методических концепций, если, разумеется, речь не идет о специально организуемом научном эксперименте, где необходимо учитывать вариативные и инвариантные компоненты.

структурирование проекта с выделением подзадач для определенных групп учащихся, подбор необходимых материалов.

Общий простой план становится развернутым, выделяются этапы и их задачи (подзадачи) и распределяются между группами учащихся с учетом их интересов, определяются планируемые результаты и способы их решения, оформления.

собственно работа над проектом.

Тщательно разработанные задания для каждой группы (по 2-5 человек) учащихся и подобранный (если это необходимо) материал позволяют учителю не вмешиваться в работу группы, выполняя роль консультанта. Предполагается интенсивный обмен информацией, мнениями, полученными результатами между партнерскими группами разных школ.

подведение итогов.

На этом этапе группы рассказывают о проделанной работе, результаты обобщаются и оформляются в виде книги,журнала, видеофильма.

Если Вы решили приступить к организации телекоммуникационных проектов, Вам следует начать с изучения интересов учащихся, выбора тематики проектов и подготовки учеников к работе по этим проектам.

Прежде всего следует определиться с интересами: должны ли они быть связаны в той или иной мере с Вашим предметом или могут относиться к широкому кругу познавательных и творческих интересов Ваших учащихся; как эти интересы должны соотноситься с практикой, т.е. насколько эти интересы могут оказаться актуальны для вашего региона, для развития интеллектуальных и творческих способностей ваших учеников.

Если вы не хотите ограничиваться одним-двумя проектами, то это будет очень легко организовать, поскольку интересы ребят многообразны: кто-то увлекается Вашим предметом и с удовольствием откликнется на призыв углубить свои знания, другие, обладающие, например, литературными, музыкальными способностями, способностями к живописи и рисунку, захотят заняться творческой работой, третьи выразят готовность попробовать свои силы в решении каких-то насущных, актуальных проблем региона. Ваша задача, не отвергая с ходу ни одно из предложений ребят, постараться в каждом предложении увидеть проблему, решение которой могло бы кому-то в чем-то помочь практически.

Кроме того, если Вы стремитесь уделить значительно больше внимания самостоятельным видам деятельности учащихся, которые помогут каждому ученику раскрыть свою индивидуальность, Вы встанете перед фактом, что в рамках урока это сделать вряд ли возможно. Необходимо искать дополнительные формы организации самостоятельной деятельности учащихся. Попробуйте обратиться к системе докладов, рефератов и, конечно, проектов, курсовых работ по отдельным вопросам Вашего предмета.

Пусть ребята, кто в одиночку, кто в паре, а кто и небольшой группой, систематически выполняют какую-то самостоятельную работу, требующую от них поиска дополнительной информации, сбора данных, анализа, осмысления фактов. Эти работы для разных ребят могут быть рассчитаны на неделю-две, на месяц и более. Пусть те учащиеся, которым необходимы определенные условия для выполнения работ, будут иметь возможность проводить какие-то замеры, опыты и т.д. непосредственно на уроке, в специально отведенные именно для таких работ часы, или после уроков. Некоторые из подобных проектов и могут быть предложены для совместной деятельности с ребятами из других школ, а оперативную связь между ними обеспечат телекоммуникации. Это особенно оказывается полезно в научном и социальном плане, если речь идет об экологии, социологических проблемах. Когда Ваши ребята почувствуют вкус к таким поисковым, исследовательским, творческим работам, Вы сами осознаете необходимость расширения географии и форм сотрудничества.

Учащиеся сейчас живо интересуются политикой, социальными проблемами, экологией, историей своей страны. Посмотрите, образуются ли у Вас группы ребят по интересам, пусть и с различными точками зрения. Какие конкретно проблемы их интересуют?

Если вы - биолог или географ, поговорите с учащимися и попытайтесь вместе с ними определить, что из проблем более актуально для вашего региона: организация лесозащиты, кислотность дождей, эрозия почв, загрязнение воздуха, защита животных, экологические катастрофы...?

Если Вы историк, поcмотрите, какая тема в большей мере волнует ребят в это время: прошлое нашей страны, ее настоящее или будущее? Например, когда проводились телекоммуникационные проекты московских и американских школьников в 1988-1990 году, и тех и других интересовали в определенный период проблема отношения молодежи к войне в Персидском заливе, выборы президентов двух стран. В настоящее время не только наших школьников, но и школьников многих стран волнуют проблемы национальных военных конфликтов, в том числе и на территории бывшего СССР. Если вы литератор, опыт показывает, что ребята с удовольствием обращаются к современным творческим работам по созданию газет, куда помещают не только журналистские, репортерские работы, но и чисто творческие - стихи, рисунски, рассказы, памфлеты и пр. С удовольствием участвуют они в обсуждении известных классических литературных произведений с позиций современного человека.

Большой интерес вызывает участие школьников в решении каких-то вполне конкретных социальных проблем, например, решение проблемы улучшения качества дорожных покрытий, как помочь (какие следует разрабатывать меры) детям безработных, многодетным семьям? Как помочь музеям? Как уменьшить потери урожая, энергии, пр.пр. Проблем - великое множество, надо только уметь их увидеть.

При использовании телекоммуникаций в зарубежной школе хорошо себя зарекомендовали:

интерактивные приключенческие игры между двумя и более школами, особенно для младших школьников;

межшкольные литературные журналы, газеты, пр.;

совместные проекты, предусматривающие сбор разнообразных фактов, данных, пр.

Наши зарубежные коллеги (д-р Рос Кип, Австралия, проф.Б.Робинсон, из Кембриджского университета, Великобритания) предлагают ряд идей для использования телекоммуникаций в школьном образовании:

совместное написание стихов, рассказов, пр.;

сравнительное изучение курсов истории, географии, окружающей среды, религии;

статистическая работа;

совместные проекты;

организация совместных полевых работ;

изучение и анализ спортивных результатов и спортивных мероприятий;

совместное решение разнообразных проблем;

совместная подготовка и издание газет и журналов;

разработка проектов путешествий, туристических походов с учетом расписания движений транспортных средств, правил обмена валюты, и т.п.;

школьные стенные газеты.

Шведские коллеги, проведя анализ телекоммуникационных учебных проектов, разрабатываемых учителями, пришли к выводу, что наиболее эффективным оказались совместные проекты, выполненные шведскими и английскими школьниками:

проект начальной школы по сравнительному изучению уровня жизни в двух странах;

совместное создание книги, в которой партнеры пишут каждую следующую главу;

использование одного пакета программ в классах двух стран с одинаковой методикой и последующим сравнением результатов работы;

совместные проекты в рамках естественно-научного цикла и общественных наук для проведения сравнительных исследований по двум странам.

Если наметились небольшие группы ребят (большие группы нецелесообразны), объединенных какой-то идеей, намечены возможные результаты, следует приступать к поиску партнеров.

По-видимому, еще до изучения интересов учащихся учитель наметил для себя, какой характер будет носить будущий проект: региональный, межрегиональный или международный. При этом не стоит забывать, что поиск тематики проектов, изучение интересов школьников следует вести с учетом выбора типа проекта. Необходимо, чтобы была ориентация не только на интересы своей группы учащихся, но и их потенциальных партнеров (своего региона, другого региона или другой страны).

Для этого Вам необходимо достаточно хорошо ориентироваться в ситуации не только у себя в школе, в своем регионе, но и в том регионе или стране, где могут оказаться ваши потенциальные партнеры.

Итак, мы приступаем к поиску партнеров по отобранным идеям (это еще не сформулированные темы, а только идеи, реализация которых может привести к определенным результатам). Как найти партнера по сети?

Вы когда-нибудь в своей жизни попадали в незнакомую компанию? Вот и новичок, попадающий в новое для себя телекоммуникационное окружение, не сразу может сориентироваться и определить "кто есть кто", тем более, что в сети пользователи не видят друг друга, а воспринимают информацию о другом человеке лишь в эпистолярной форме.

Вы можете посидеть несколько часов за компьютером, посещая телеконференции и просматривая все сообщения в поисках нескольких, вам интересных. Затем написать письмо - рассказ о себе и своих интересах (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ ПИСЬМО), идеях, проектах и отправить его по найденному адресу, а затем терпеливо ждать ответа. Может, кто и откликнется.

По выполнению проектных

И исследовательских работ

1. Проект – это твоя самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, привлекай к работе родителей, друзей и других людей. Помни, что главное для тебя – развить твои творческие способности.

2. Выполняй проект в следующем порядке:

а) выбери с помощью родителей и учителя тему;

б) подбери информацию (книги, журналы, компьютерные программы, телепередачи и т.д.);

в) планируй весь объем работы и организацию её выполнения с помощью учителя;

г) выполни теоретическую и практическую части проекта;

д) внеси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения изделия;

е) напечатай графическую часть проекта;

ж) подготовься к защите и оценке качества твоей работы, выполни для защиты демонстрационные наглядные материалы;

з) защити проект.

3. Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, книги и т.п., а также материалы музеев, выставок и Интернет.

4. Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, компьютер, видео- и аудиомагниоофоны, фото- и ксерокопировальные аппараты, Интернет.

5. Думай о том, как твоя работа пригодится тебе в будущем, старайся связать её с выбранной профессией.

6. Учитывай традиции и обычаи округа и города, в котором ты живешь.

7. Всегда помни об экологии родного города и своем здоровье.

8. Используй знания по любым предметам, а также свой бытовой опыт. Проявляя творчество, основывайся только на научных знаниях.

9. Не стесняйся по всем вопросам обращаться к учителю.

…Итак, понятие «ПРОЕКТ » снова вброшено в российскую педагогику.

Проект многогранен, проект эффективен, проект перспективен, проект неисчерпаем!

Школа настоящего– школа проектов!!!